В пословицах и поговорках, песнях, легендах, преданиях и других жанрах народного творчества отражены мировоззрение, национальные особенности, занятия и быт крымских караимов. Характерно наличие общих черт в фольклоре всех коренных народов Крыма – караев, крымских татар и крымчаков. Четко просматривается и древний пласт тюркской культуры, сохраняющийся на обширных пространствах Азии и Европы.

Истоки фольклора караев восходят ко временам Крымской Хазарии и предшествующего периода истории. Известна караимская колыбельная песня о звере Бутахаморе, стоявшем на льду, о солнце, растопившем лед, о туче, закрывшей солнце, о ветре, разогнавшем тучу..., близкая по сюжету к бытующей у тюрок далекого от Крыма Алтая. В старинных песнях встречаем упоминания хазар, например:

Лапа-лапа къар йава, Хлопьями, хлопьями падает снег

Эрби-баба къой сойа Батюшка режет барана для всех,

Хазар оглы ат чаба Хазарский сын на коне скачи

Байралымыз той чала. Свадьбу празднуют богачи.

Или:

Аткъа миндым-сагъдагъым бар, Сел с колчаном на коня,

Сагъдагъым уч окъым бар, Три стрелы в колчане у меня,

Учи билен уч йат урсам, Трех врагов я ими сражу

Хазар бийдан тартагъым бар. Хазарского князя хвалу заслужу.

Фольклор являлся важнейшей составной частью духовной культуры крымских караимов. Пословицы и поговорки имели подчас не меньшее значение, чем предписания религии. Их относили к «священному завету предков потомкам» и руководствовались ими в повседнейной жизни семьи и общины, при взаимоотношениях с соседями, решении жизненно важных вопросов. Любимые герои сказок, легенд и преданий служили примером для подражания. Праздники сопровождались состязаниями в знании пословиц, поговорок, загадок, в импровизации песен типа частушек (чины, или чынги). Игры-соревнования продолжались иногда далеко заполночь, а то и переходили на следующий день. Участники этих баталий поочередно демонстрировали знание фольклора. Пропустивший очередь выбывал из игры и платил штраф. Победители пользовались почетом и уважением. На общую сумму штрафов покупали угощение для всех присутствующих.

Из поколения в поколение передавались песни типа тюркю, включая обрядовые, а так же героические песни-дестаны. Многие виды фольклора, включая пословицы и поговорки, присказки, сказки, назидания, загадки, легенды и афоризмы, нередко имеют поэтическую форму с рифмой и ритмом.

Хорошему знанию фольклора буквально всеми членами общин способствовала древняя традиция веденения семейных рукописных сборников-мэджума. В них заносили легенды и сказки, пословицы и поговорки, песни, загадки, семенйую хронику, необычные явления природы (землетрясения, затмения солнца и луны и др.), важные события истории и т.д. Мэджума переходили от поколения к поколению. Часто в семьях имелось по несколько сборников, составлявших единый хронологический ряд. Наряду с Ветхим Заветом Библии, мэджума принадлежали к наиболее ценным семейным реликвиям. До Великой Отечественной войны они имелись почти во всех семьях караев в Крыму. Поныне сохранились единичные экземпляры.

Записи вели на родном тюркском карайском языке, преимущественно, так называемым, «караимским курсивом» - скорописью, на основе квадратного арамейского шрифта. Иногда пользовались арабской графикой. В некоторых мэджума начала XX века встречаются записи кирилицей на карайском языке.

Мэджума – неисчерпаемый кладезь народной мудрости - являются письменными памятниками народного творчества не только крымских караимов. Кроме собственно карайского, они содержат древнетюркский материал, фольклор, общий для родственных коренных народов полуострова и произведения, бытовавшие у разных народов Крыма.

Сборники фольклора караи иногда именовали словами «джонк» (буквально-свиток). Подобные сборники вели не только крымские караимы, но также крымские татары и крымчаки. К сожалению, эти бесценные памятники культуры почти не изучены.

Мэджума караев систематически не исследованы. Содержание одного сборника привел акад.В.Радлов в «Образцах народной литературы северных тюркских племен» (1896). В этой работе опубликованы 470 пословиц и поговорок, 343 песни разных жанров, 200 загадок, 105 примет-гаданий по дрожанию частей тела, 20 сказок и преданий и т.д.

Большими знатоками и исследователями фольклора крымских караимов являлись акад. С.Шапшал, акад.Т.Ковальский, акад.А.Зайончковский, В.Зайончковский, С.Фиркович, проф.В.Филоненко, проф.А.Дубинский, М.Фиркович, Б.Кокенай, Г.Ялпачик. Фольклор нашел отражение в публикациях, указанных и других авторов, в журналах «Караимская жизнь» (1912-1913), «Караимское слово» (1913-1914), «Карай Авазы» (1931-1938), «Mysl Karaimska» (1924-1939; 1946-1947), в томах «Караимской народной энциклопедии» и иных изданиях. Наиболее полная библиография фольклора приведена в «Караимско-русско-польском словаре» (1974) и в библиографическом указателе книжной палаты Украины «Кримськi караiми в Украiнi» (201; за период 1917-1941гг.).

Разнообразный фольклор крымских караимов издан лишь частично. Систематизированных обобщений пока нет. Многие работы опубликованы в трудно доступных изданиях и неизвестны отечественному читателю.

Особое место занимали пословицы и поговорки. Изречений было множество на все случаи жизни. Они провозглашали, что обычаи и справедливость – половина веры, отражали отношение к родной земле, дружбе, хлебу насущному, труду. Широко представлена тема помощи ближнему. Много назидательных и афористических изречений, часто с присущим юмором, неожиданными эпитетами и сравнениями.

Закономерно совпадение ряда изречений у аборигенов Крыма – караев, крымских татар, крымчаков. Это объясняют обычно общностью территории, истории, образа жизни. Но общие с караимскими, есть также поговорки у кумыков, узбеков, киргизов, казахов, алтайцев и других некрымских народов, которых близкими соседями не назовешь. Примеры таких изречений: «Если голова цела, то шапка найдется» - у кумыков, башкир, туркмен, каракалпаков; «И пять пальцев – все разные» - у казахов, туркмен, ногайцев, узбеков, турок, чувашей, гагаузов; «Сказанное слово, выпущенная стрела, прожитая жизнь назад не вернутся» - у кумыков, крымских татар, казахов, азербайджанцев, ногайцев. Этот общий древний пласт фольклора свидетельствует о единых корнях разных тюркских народов.

Одними из наиболее информативных проявлений исторической памяти и духовной культуры являются легенды и предания. Иногда трудно провести четкую грань между ними. По принятому определению, легенда, претендуя на достоверность, отличается поэтическим вымыслом и основана на «чуде», а предание повествует о реальных лицах и событиях. Легенды содержат отголоски реальных исторических событий периода господства хазар – «Молитва Гахана»; прихода в Крым половцев – «Дорога, по которой прошел каменный дождь. – Таш йавган йол»; правления в Литве Великого князя Витовта – «Чудесный конь», «Аланкасар» и т.д. Предания повествуют о защите и спасении родового гнезда караев Кырк Йера – «Тетушка Гулюш – Гулюш Тота», «Алтын Апай»; о разбойнике Алиме – «Привратник дядя Юсуф. – Капуджи Юсуф-ака», «Аргамак» и др. За «фантастическими» событиями иногда кроются реальные факты. Так, крупный обвал камней мог превратиться в «каменный дождь» (в Крыму, в частности в пределах Кырк Йера, нередко случались обвалы, вызванные землетрясениями).

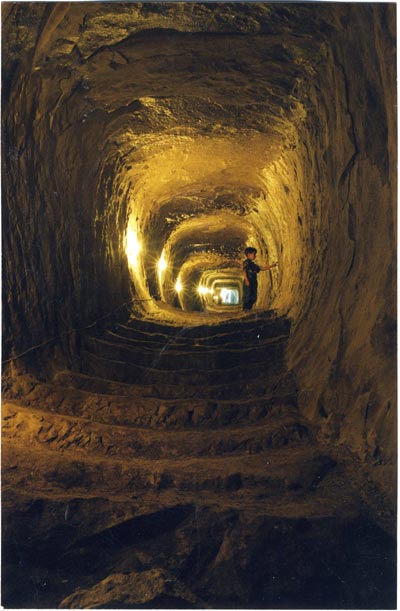

В 2001 году сенсационным открытием подтвердилось предание караев о тайной осадной системе родовой крепости: выявлена уникальная подземная гидротехническая система – Ашырын йол (Скрытый путь), состоящая из колодца Тик Кую (Прямой колодец), с винтовым спуском до глубины 45,5 м и ведущей к нему стометровой галереи Алтын мердвен (Золотая лестница). Сооружение служило для скрытного подхода к воде в период осады крепости. Верояно, имело и культовое назначение. При необходимости там могли укрыться сотни людей. «Ожило» предание и приобрел реальный смысл, казавшийся ранее сказочным, фольклорный сюжет караев об исчезающем войске и о князе с отрядом джигитов, который обладал способностью появляться одновременно и на стенах крепости, и в тылу врага.